Eine reichhaltige und

abwechslungsreiche Produktion

Die große Familie der Keramik: Steingut, Steingut oder Porzellan ?

Das Wort Keramik kommt vom griechischen „keramos“, was Ton bedeutet. Es bezeichnet somit alle Gegenstände, die aus Erde bestehen und während ihres Brennens irreversible physikalische und chemische Umwandlungen erfahren haben.

Es gibt verschiedene Arten von Keramik: Die in den Reserven der Museen von Sarreguemines aufbewahrten Keramiken veranschaulichen perfekt die Vielfalt und den Reichtum der Produktion der Fabrik im 19. und 20. Jahrhundert.

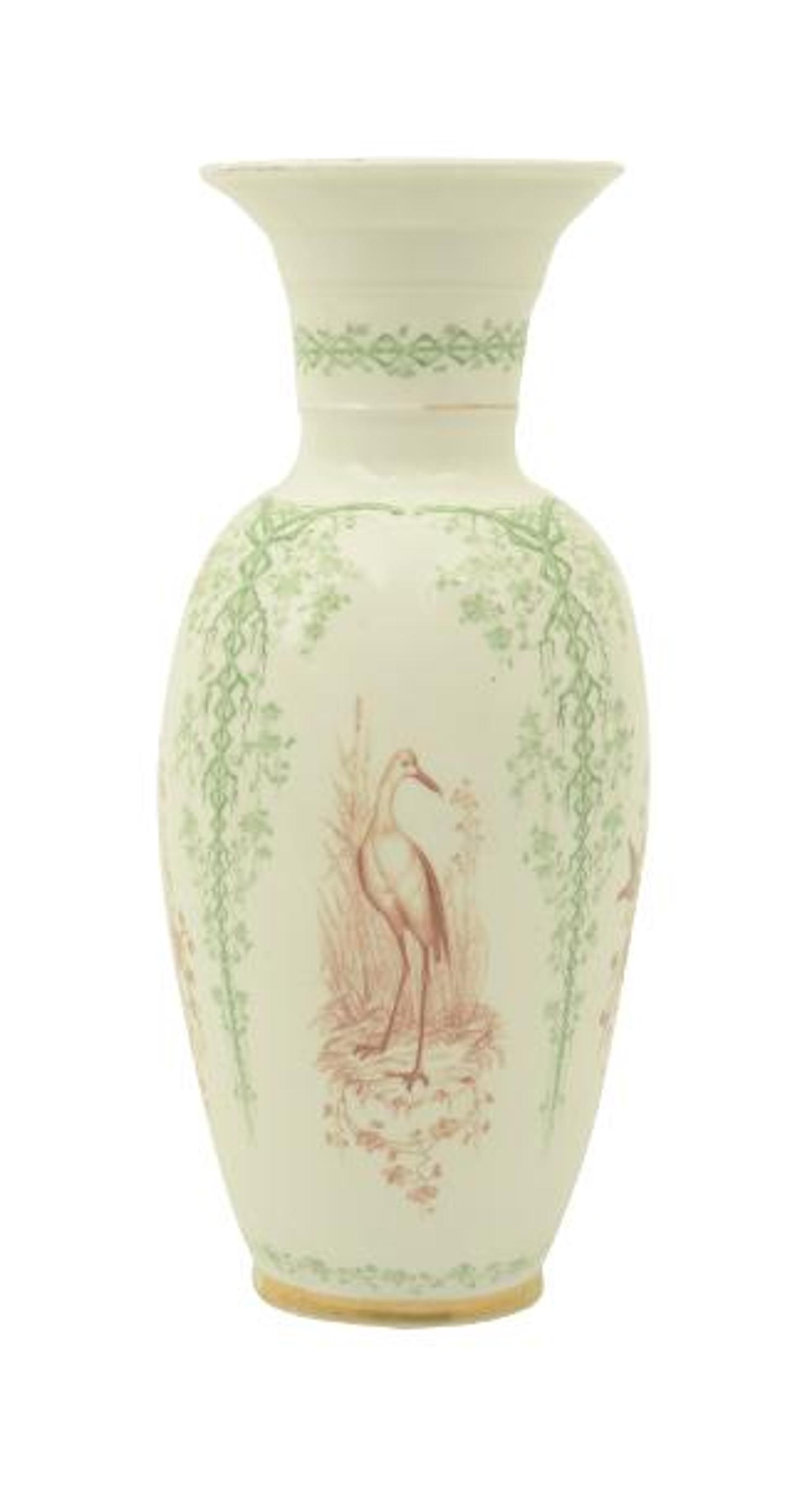

STEINGUT

Feines Steingut ist eine weiße, undurchsichtige Tonpaste, die bei etwa 1.000 °C gebrannt und mit einer transparenten Glasur überzogen wird. Dem Ton werden verschiedene Rohstoffe (Feuerstein, Feldspat, Kaolin usw.) zugesetzt, um die Arten von Steingut zu variieren. Das Kochen erfolgt in mehreren Schritten: ein erstes Kochen des Teigs, um den Keks zu erhalten, dann andere für die Glasur und die Dekoration.

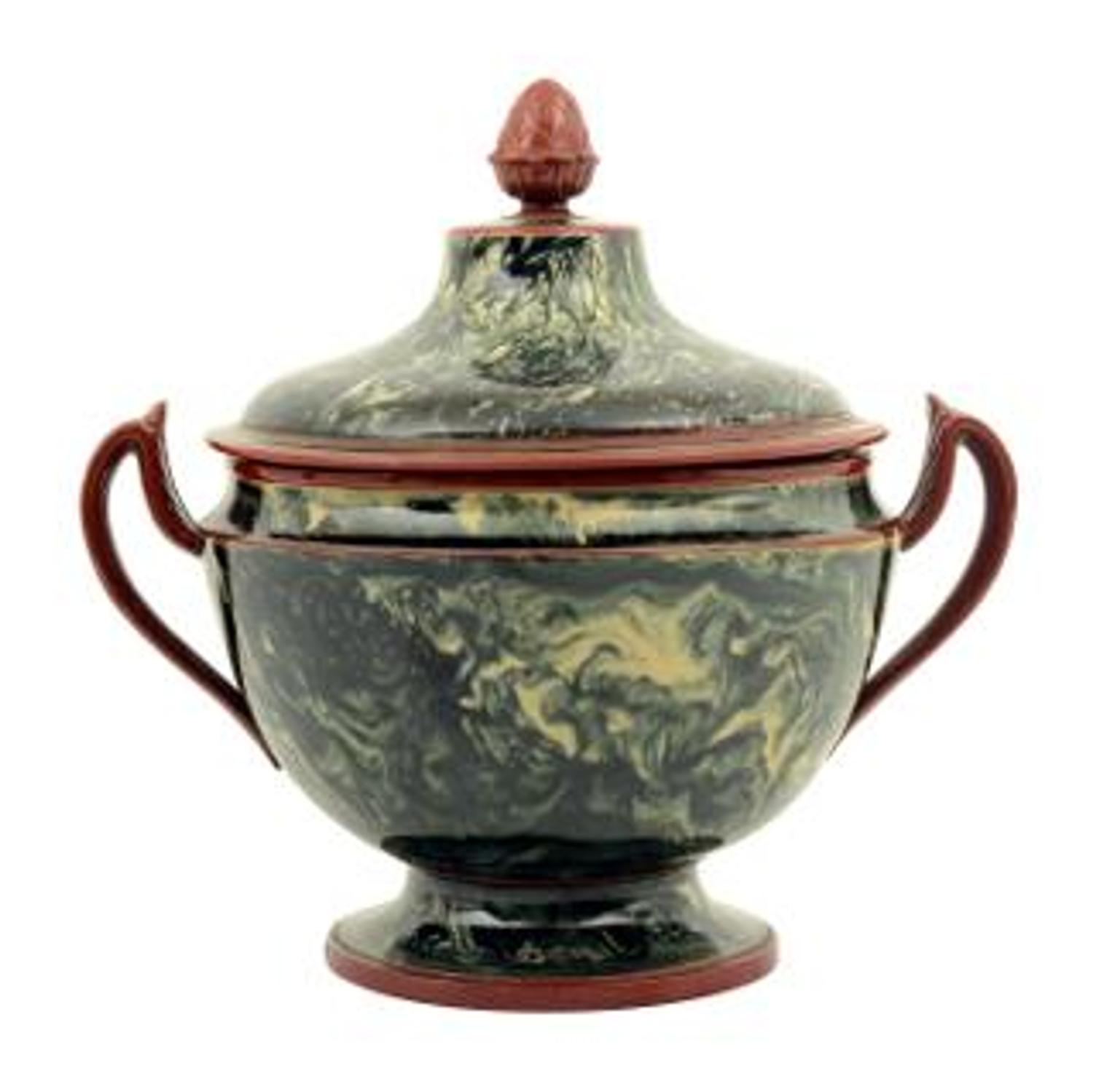

DER SANDSTEIN

Steinzeug ist eine harte Keramikpaste aus Ton und Sand, die bei hoher Temperatur (1200/1300 °C) gebrannt wird. Es erfährt daher eine natürliche Verglasung, die es undurchlässig macht. In Sarreguemines produzieren wir hauptsächlich mattes Feinsteinzeug, Kopien der Produktionen des berühmten englischen Keramikers Wedgwood; fein geschliffener Sandstein, der harte Steine wie Jaspis, Porphyr oder auch Basalt und später lothringischen Sandstein imitiert, mit Salz überzogen.

PORZELLAN

Porzellan ist eine weiße, harte und durchscheinende Masse, die aus Kaolin, Feldspat und Quarz besteht. Es wird bei ca. 1300/1400°C gebrannt. In Sarreguemines koexistiert es mit einem sogenannten Phosphatporzellan, das sparsamer ist und hauptsächlich zur Herstellung von Kaffeeservices verwendet wird.

Kalkphosphat, das durch Kalzinieren von Tierknochen gewonnen wird, wird hinzugefügt. Die Gartemperatur ist niedriger. Die Steingutfabrik Sarreguemines produzierte zwischen den 1850er und 1940er Jahren Porzellan.

Innovation und Diversifizierung der Produktion

Am Ende des 18. Jahrhunderts nahmen sich Steinguthersteller den Weißgrad und die Feinheit des Porzellans zum Vorbild. Anfangs sind ihre Pasten cremefarben, aber mit der Forschung und dem erzielten Fortschritt wird ein schöner Weißgrad erreicht. In Sarreguemines werden die ersten Dekorationen gemalt. Paul Utzschneider wird schnell Innovationen vorstellen, sowohl in Bezug auf Pasta- als auch Dekorationstechniken

Die ersten gemalten Motive

Mit der Industrialisierung wird es notwendig, in Serie zu produzieren. Um 1775 entwickelten die Fabriken eine Reihe von Mustern, die schnell ausgeführt werden konnten, weil sie sich wiederholten: Girlanden. Diese Muster, die meist von der Pflanzenwelt inspiriert sind (Lorbeer, Nelke usw.), ermöglichen eine Demokratisierung der Preise und eine Massenproduktion.

Marmorierung

Der Direktor der Manufaktur Sèvres, Alexandre Brogniart (Autor des Vertrags über Keramikkunst oder Töpferei im Jahr 1844), besuchte die Steingutfabrik von Sarreguemines und beschrieb diesen Prozess, den er in der Anwendung sehen konnte: „Die Marmorierung erfolgt durch Auftragen von Beizen in verschiedenen Farben gleiten und die Stücke so schwenken, dass diese Farben in alle möglichen Richtungen fließen. Sie bilden Adern wie Marmor. Der Erfolg des Marmorierens hängt von der Geschicklichkeit des Arbeiters ab.“

Arborisierungen (oder Herborisierungen)

Diese Dekoration besteht darin, die Außenwände des Objekts mit einem Schlicker oder farbigem flüssigem Ton zu bedecken, auf den ein Tropfen Farbstoff aufgetragen wird, der die Zeichnung von Baumsilhouetten ausbreitet. Diese Dekoration wird manchmal als "Trauer um die Königin" bezeichnet, weil sie an die Gravuren erinnert, auf denen wir die Profile von König Ludwig XVI., Marie-Antoinette und dem Dauphin sehen können.

Kronleuchter aus Metall

Der erste Hinweis auf die Verwendung von Metalllüstern in Sarreguemines stammt aus dem Jahr 1823. Der Träger ist im Allgemeinen feines weißes Steingut oder Karmelitererde. Eine Oxidschicht des Metalls, das Sie imitieren möchten, wird auf seiner Oberfläche verteilt und mit einem Lösungsmittel vermischt. Die Palette der in Sarreguemines verwendeten metallischen Kronleuchter ist bedeutend: Gold, Kupfer, Platin und Burgos. Letzteres wird nach dem Auftragen einer Goldpräparation auf das Stück und dem Abscheiden von Benzintröpfchen erhalten, die dem Glanz ein gesprenkeltes Aussehen verleihen.

Die polierten Sandsteine

Paul Utzschneider forscht auch an Sandsteinimitationen von Hartgestein (Porphyr, Jaspis etc.). Der Effekt wird erzielt, indem farbige Erden gemischt und dann bei hoher Temperatur gekocht werden: Die Paste wird dann sehr widerstandsfähig und kann mit Schmirgel (einem Schleifstein) auf einer Drehbank poliert werden. Diese Objekte von außergewöhnlicher Qualität wurden auf nationalen Ausstellungen wahrgenommen und ermöglichten es der Töpferei, 1809 wichtige Aufträge von Napoleon I. zu erhalten.

Die farbigen Erden

Paul Utzschneider entwickelt ein feines Steingut von braunroter Farbe, das sehr hitzebeständig ist. Dieses mit einer glänzenden Glasur überzogene Steingut trägt den Namen Karmeliter. Um 1830 bot die Steingutfabrik ihren Kunden eine weitere farbige Paste an: Terre de Naples, dessen Name von einem im 18. Jahrhundert weit verbreiteten gelben Farbstoff stammt

Die braunen Sandsteine

Auch „Ägyptisches Land“ genannt, tauchten sie um 1830 in Sarreguemines auf. Ihre Herstellung, die großes Know-how erfordert, brachte Paul Utzschneider viele Auszeichnungen ein, insbesondere während der Ausstellung von 1844. Die Töpferei produzierte auch eine schwarze Erde, die das englische Smearblack imitierte.

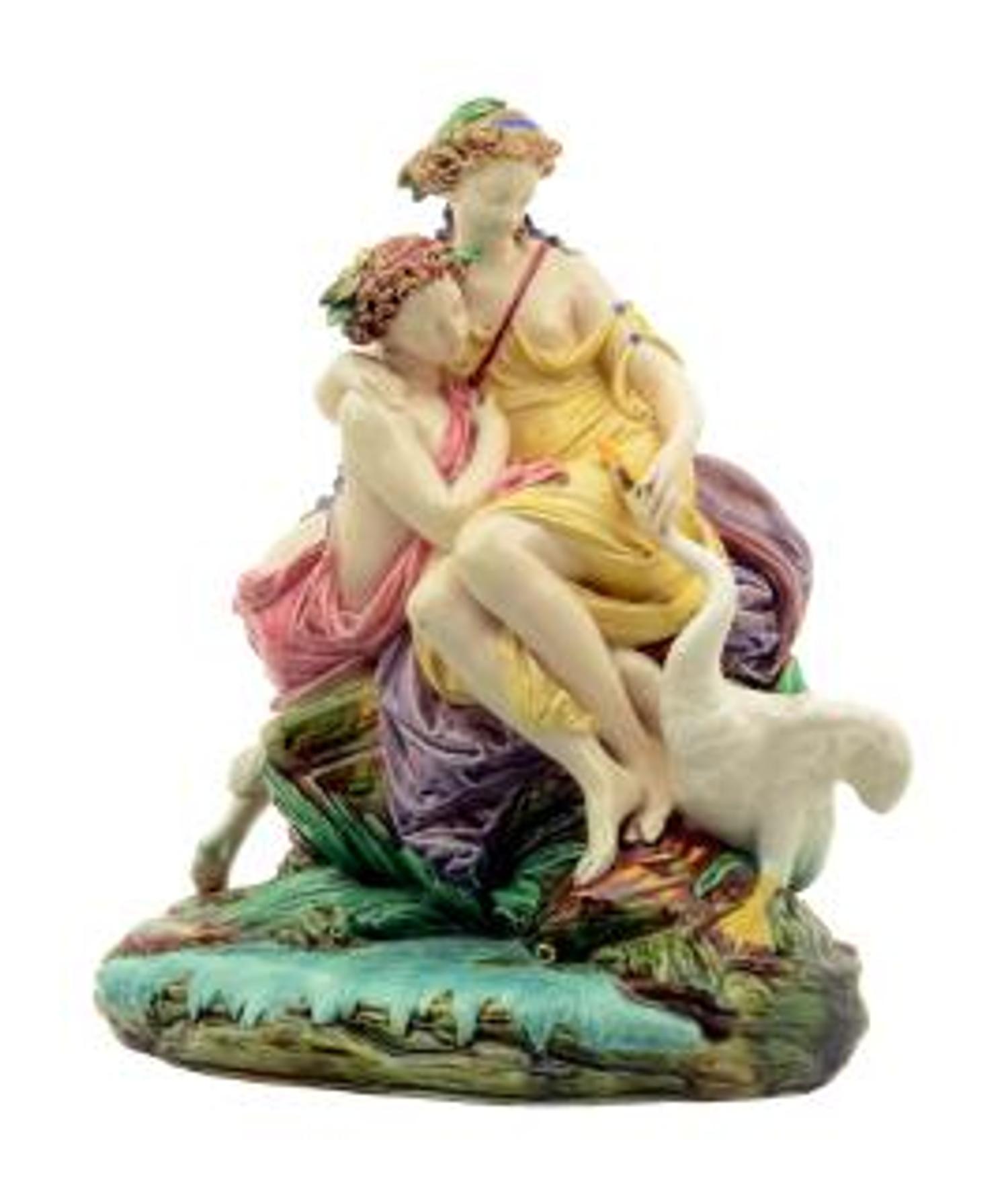

Die Majolika

Diese farbige Glasur wurde um 1870 in Sarreguemines eingeführt und bedeckte schnell einen großen Teil der aus feinem Steingut hergestellten Phantasieobjekte. Diese Innovation steigerte den Ruf der Manufaktur erheblich, weit über die Landesgrenzen hinaus.

Einige Farben wurden bevorzugt: das große Blau, das türkisfarbene Blau und das sogenannte Bronzegrün. Als Beweis für den Erfolg widmete die Faïencerie Anfang des 20. Jahrhunderts einen ganzen Katalog den Majolika-Objekten.

Porzellan

Die ersten Porzellanobjekte kamen um 1855 aus den Sarreguemines-Manufakturen.

Diese Produktion blieb jedoch im 19. Jahrhundert marginal und endete mit dem Zweiten Weltkrieg. Einige Jahre lang besaß die Steingutfabrik auch eine Porzellanfabrik in Limoges (von 1867 bis 1876). Sarreguemines produziert zwei Arten von Porzellan: Parian und phosphatisches Porzellan (Bonechina in England). Letzteres wird häufig für die Zubereitung von Tee, Kaffee oder Schokoladenservice verwendet. Ab 1862 diversifizierte sich die Porzellanproduktion, insbesondere durch den Kauf von Modellen und Dekorationen aus der Vernon-Fabrik in Fismes (1852 von den Engländern gegründet, musste sie einige Jahre später wegen finanzieller Schwierigkeiten ihre Tätigkeit einstellen). Mehr als 200 Dekorationen, die einen Namen oder eine Nummer tragen, wurden bereits für Sarreguemines-Porzellan identifiziert.

Verschiedene Verwendungszwecke

Zu tisch !

Das erste Viertel des 19. Jahrhunderts war eine rasante Zeit für Tafelgeschirr. Das Bürgertum reicherte sich im Laufe des Jahrhunderts erheblich an und stattete sich für seine Empfänge mit großen Tafelservices aus, die zum Zeichen von Macht und Reichtum wurden. Die Produktion ist erfolgreich: Mehrere hundert Dekorationen werden den Kunden angeboten. Am Ende des Jahrhunderts sind bestimmte Dekorationen wie Rouen und Papillon, die während des Zweiten Kaiserreichs (um 1860-1870) geschaffen wurden, immer noch sehr beliebt.

Ende des 19. Jahrhunderts bildeten eine Vielzahl von Objekten Tafelservices. Die Manufaktur bietet Services für sechs, zwölf, achtzehn oder vierundzwanzig Maßgedecke an. Für zwölf Maßgedecke sind die angebotenen Optionen vierundsiebzig, neunzig oder einhundertsechzehn Stück.

Entdecken Sie hier die verschiedenen Objekte, aus denen die von der Steingutfabrik Sarreguemines hergestellten Tafelservices bestehen.

Lieber Tee, Kaffee oder Schokolade?

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts revolutionierten drei neue Getränke die Gewohnheiten: Kaffee, Tee und Schokolade. Alle europäischen Königshöfe konsumieren diese Getränke jetzt von anderswo. Allmählich verbreitete sich diese Mode in der Gesellschaft, bis sie zu einem dauerhaften Bestandteil der europäischen Ernährungspraktiken wurde, was zur Herstellung spezialisierter Gegenstände für die Zubereitung und Verkostung dieser Getränke führte.

Im 19. Jahrhundert feierte Kaffee große Erfolge, als sein Preis fiel. Um es den Gästen zu präsentieren, werden Kaffeeservices verwendet, die aus einer Kaffeemaschine, einer Milchmagd, zwölf Tassen und ihren Untertassen sowie einer Zuckerdose bestehen.

Ab Ende dieses Jahrhunderts gewinnt der Teeservice an Bedeutung. Es erfordert Teller, Besteck, Gläser und Geschirr für den Verzehr von Kuchen, Süßigkeiten, Früchten und Sirupen, die Tee begleiten.

Der Konsum von Schokolade, die seltener ist als Tee und Kaffee, erfordert einen Schokoladenhersteller. Ursprünglich aus Metall entworfen, wurden Chocolatières in den frühen Jahren des 18. Jahrhunderts aus Porzellan hergestellt. Es war Madame de Pompadour, die das erste Schokoladenservice aus Porzellan bei der Manufaktur Sèvres bestellte.

TEEKANNE ODER KAFFEEKANNE ?

Ursprünglich ist die Teekanne recht klein, da sie nur dazu dient, Wasser auf die in die Tasse gegebenen Teeblätter zu gießen. Ab dem Moment, in dem Verbraucher die Teeblätter direkt in die Teekanne legen, dehnt sich die Teekanne aus. Im 19. Jahrhundert wurde es noch funktioneller gemacht, indem ein Filter an der Basis des Halses installiert wurde, der mit kleinen Löchern durchbohrt war, die die Blätter zurückhielten, als das Getränk eingegossen wurde.

Die Kaffeemaschine hat normalerweise eine hohe Form und einen möglichst weit vom Boden entfernten Ausguss, um zu verhindern, dass der Kaffeesatz beim Ausgießen weggespült wird. Sarreguemines stellt seit seiner Gründung Kaffeeservices her.

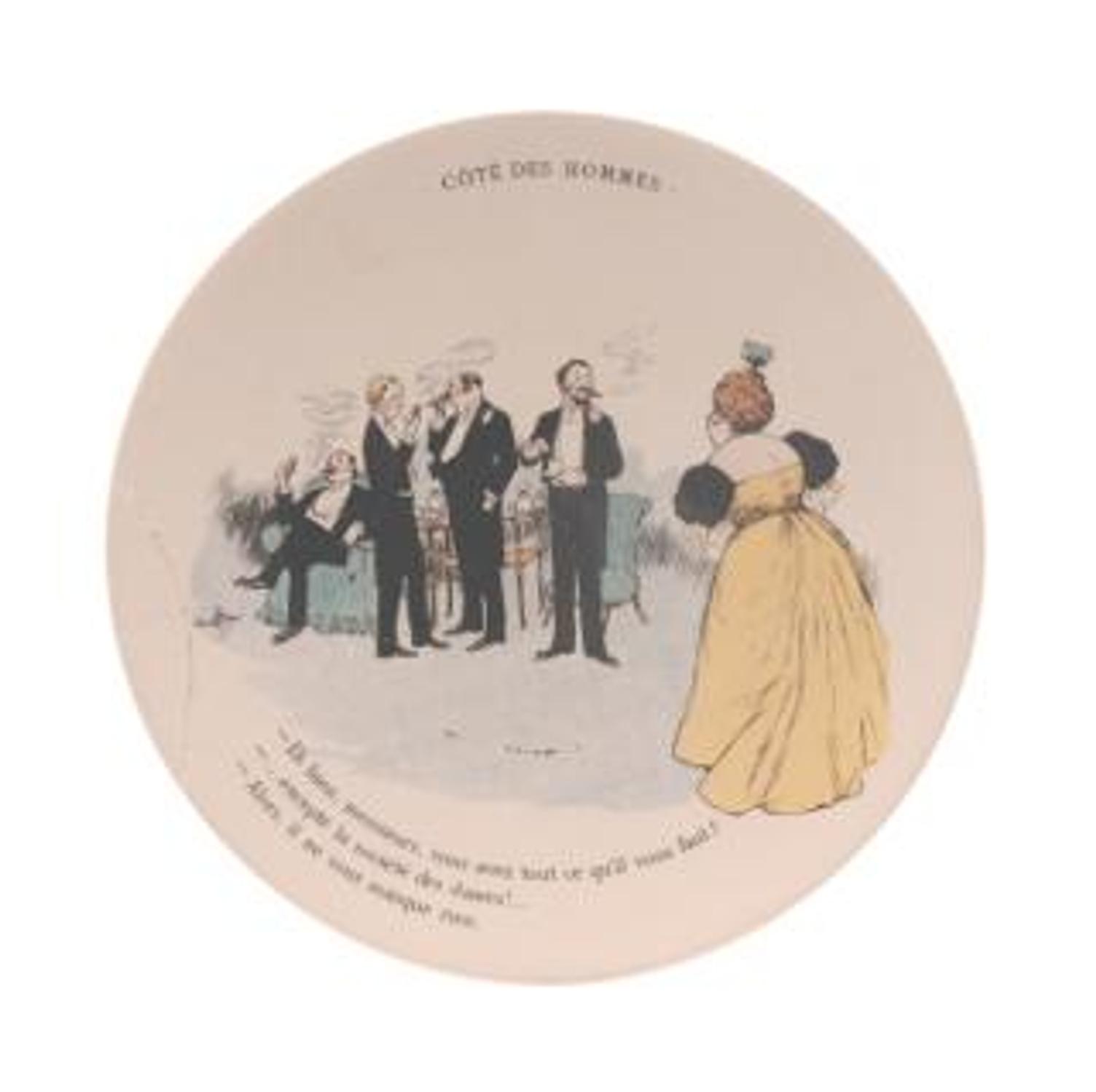

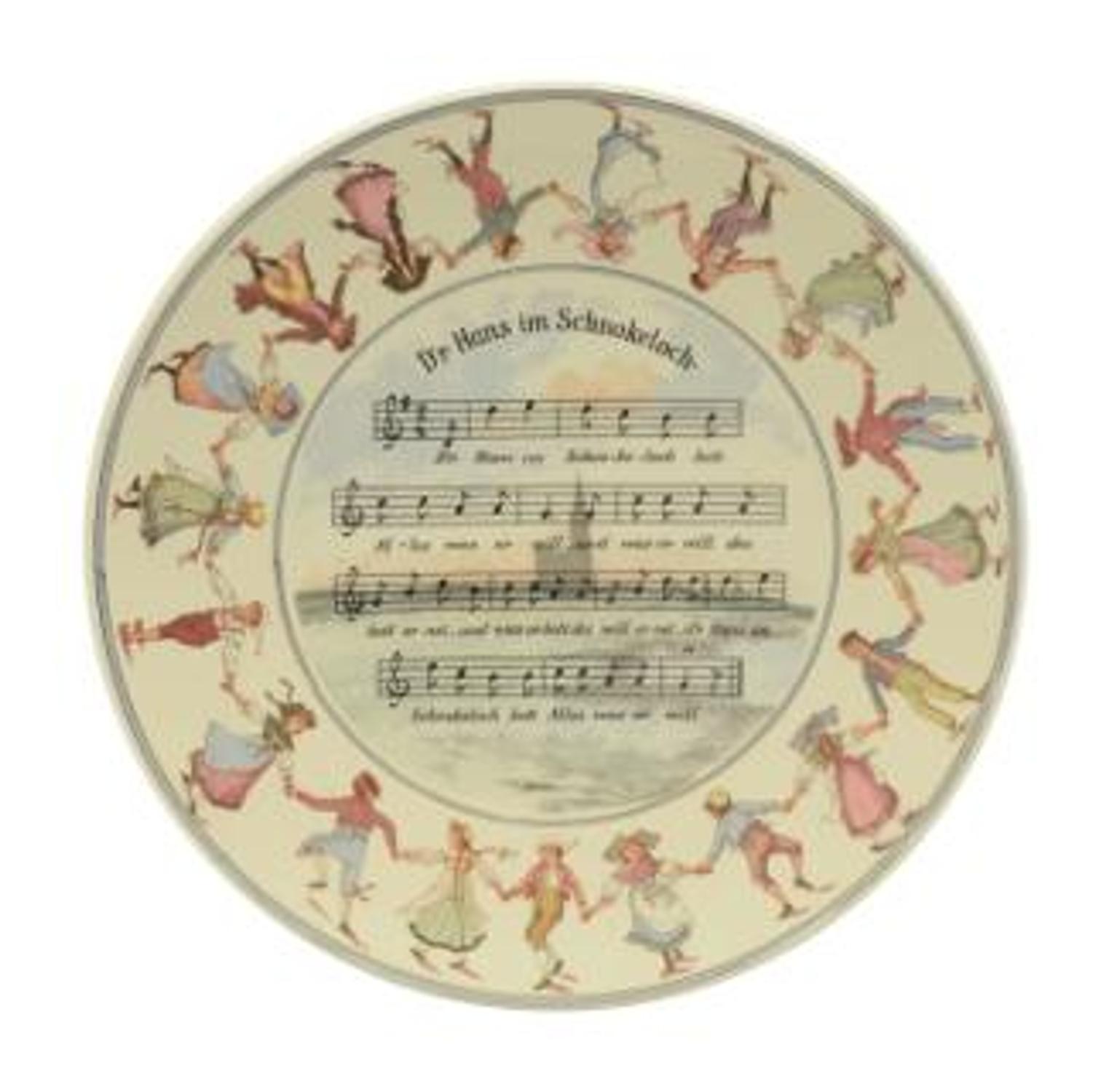

Die historischen Tafeln

La faïencerie de Sarreguemines a produit plus de 300 séries d'assiettes historiques au cours de son histoire (soit plus de 4 000 vignettes) : il s'agit essentiellement d'assiettes à dessert, dont la composition évolue au fil du temps. La plupart des séries comprennent 12 pièces.

Cette production est rendue possible grâce au transfert d'impression, utilisée à la manufacture dès les années 1830. Cette technique a l'avantage d'être rapide et permet de produire en série, à moindre coût. Cela s'inscrit également dans un contexte plus marque générale par l'engagement du public pour l'image, sur tout type de support.

Durant les premières années, seul le bassin de l'assiette est décoré. Les décors s'enrichissent dans les années 1840, avec l'ajout de frises stylisées sur les ailes. A la fin du siècle, le décor "lentille" apparaît : les assiettes n'ont plus d'aile et la vignette occupe l'ensemble de l'espace.

La fabrication sélectionne soigneusement les thématiques à reproduire sur les assiettes, afin que ces dernières plaisent à un public le plus large possible. Elles deviennent ainsi de véritables objets décoratifs, mis en valeur sur les vaisseliers et les buffets

Religiöse Kunst in der Keramikherstellung

Die Umwälzungen der Industriellen Revolution hatten Auswirkungen auf die Grabkunst. Der soziale Status spiegelt sich im täglichen Leben wider, aber auch in der Art und Weise, wie wir den Verstorbenen betrachten: Auf Friedhöfen vermehren sich Statuen, Keramiken und Mosaike. Grabbeigaben werden im Laufe der Zeit immer demokratischer: Massenware, die in Katalogen erhältlich ist, erscheint neben künstlerischen Produktionen, die luxuriöser sind.Keramik ist in der religiösen Kunst sehr präsent.

Die verschiedenen Gegenstände (Muscheln, Statuetten, Teller usw.) haben auch eine dekorative Funktion und zeugen von der damaligen Frömmigkeit der Franzosen.Weihwasserbecken für den Hausgebrauch findet man in allen katholischen Kreisen, unabhängig von der sozialen Herkunft. Einige haben einen Ring, der den gesegneten Buchsbaum am Palmsonntag aufnehmen soll. Sie sind häufig mit einem Kruzifix oder einer Darstellung der Jungfrau Maria geschmückt. Die Riesenmuscheln erscheinen ab 1810 im Preiskatalog der Sarreguemines-Fabrik in drei Modellen. Einige Illustrationen sind von den großartigen Gemälden italienischer Renaissancemaler inspiriert.

Aufheizen und anzünden

Die Steingutfabrik von Sarreguemines stellte von Anfang an Gegenstände her, die zum Beleuchten und Heizen bestimmt waren: Wir finden insbesondere Kerzenhalter (ab 1801) und dann Öllampen. Letztere sind für einige reich verziert und haben Erfolg.Dank des technischen Fortschritts und mit der Einführung von Elektrizität in den Haushalten schafft Steingut neue Objekte, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden: Am Ende des Jahrhunderts sehen wir unter anderem das Erscheinen von Lampen oder Keramikkesseln .

Die Formen und Farben dieser Gebrauchsgegenstände sind sorgfältig durchdacht, sodass sie sich perfekt in die Inneneinrichtung von Häusern einfügen.Öfen und Feuerstellen sind wichtige Elemente bei der Herstellung von Töpferwaren. Das Angebot ist sehr vielfältig und passt sich den Wünschen der Kunden an: Die Öfen existieren in einer Vielzahl von Farben und Dekorationen und können so mit den in den Kaminen vorhandenen Wandteppichen kombiniert werden. Zwei Kataloge, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschienen, sind ihnen ganz gewidmet.

Unter der Annexion beeinflusste die deutsche Renaissance die künstlerische Produktion stark: Die Formen und Dekorationen wurden weitgehend von den Nürnberger Öfen inspiriert. Wir finden auch Blumendekorationen (Glyzinien, Disteln…) aus der Zeit, als der Jugendstil triumphierte.

Architekturkeramik

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zögerten Architekten nicht mehr, Keramik zu dekorativen Zwecken, insbesondere an Fassaden, einzusetzen. Welt- oder Fachausstellungen geben diesen neuen Trend weitgehend wieder.Unter dem Einfluss hygienischer Theorien, neuer Geschäftspraktiken und dank des technischen Fortschritts entwickelt sich die Fliesenproduktion erheblich. Heute schmücken sie öffentliche Plätze, Geschäfte und Privathäuser.

Neben den praktischen Aspekten (die glatte und emaillierte Oberfläche der Fliesen erleichtert ihre Pflege) haben sie den Vorteil, ein ausgezeichneter Kommunikationsträger zu sein und ermöglichen die Förderung eines Handels, eines Gewerbes, eines Touristenziels ... einige Paneele kleinerer Größe nehmen an der Innenausstattung bürgerlicher Residenzen teil.Ab Anfang der 1880er Jahre produzierte die Steingutfabrik Sarreguemines verzierte Kacheln, die manchmal von berühmten Künstlern (Schuller, Simas, Quost usw.) in Anspruch genommen wurden.

Neben spezifischen Werken, die aus bestimmten Aufträgen hervorgegangen sind, werden in Katalogen gemeinsame Motive und Friese angeboten. Diese Produktion wurde in der Zwischenkriegszeit eingestellt: Nach den 1940er Jahren verließen nur noch gewöhnliche Fliesen die Werkstätten.

Hygienische Produktion

Im 19. Jahrhundert wurde Hygiene zu einem Hauptanliegen. Die Bewältigung dieser Themen durch die öffentliche Hand spiegelt sich in städtebaulichen und sanitären Arbeiten (Verteilung von Trinkwasser, Kanalisation usw.), aber auch in der schrittweisen Einführung von sanitären Praktiken wider Hygiene in Krankenhäusern, Armee und Gefängnissen sowie ihre Verbreitung durch Schulen, Presse, Werbung.

Die Nachfrage nach Hygieneartikeln und bald auch nach Sanitärausstattung steigt. Die Töpferei entwickelt ihre Produktion, um diesen neuen Bedürfnissen gerecht zu werden: Von Anfang an finden wir Hygieneartikel in den Verkaufskatalogen. Nachttöpfe, Bidets, Spucknäpfe, Kannen und Becken sowie Rasierschalen sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Das Sortiment wuchs schnell und um 1840 erschienen immer vielfältigere Objekte (Seifenschalen, Puderdosen, Kammhalter sowie Medizin- und Salbendosen usw.) mit vielfältigen Formen und Dekorationen, die den Evolutionsstilen folgten.

Kunst und Industrie...

Im 19. Jahrhundert tauchten kleine künstlerische Werkstätten in großen Industrien auf. Neben der Massenproduktion entstehen limitierte Auflagen unter der Leitung renommierter Künstler.

So wurde in der Digoin-Fabrik um 1896 der Künstler Auclerc mit der Leitung des künstlerischen Ateliers betraut. Er schuf die Revernay-Linie, benannt nach dem Haus des Bauleiters. Die Sandsteine, die herauskommen, haben einfache Formen, eine dicke Scherbe und sind mit Tropfen von Emaille bedeckt. Diese Produktion wurde während des Zweiten Weltkriegs eingestellt, bevor sie in den 1950er Jahren wiederbelebt wurde, Steingut ersetzte dann Sandstein.

In Sarreguemines wurde die Kremlin-Reihe, die zwischen 1905 und 1908 eingeführt wurde, von der populären Kunst inspiriert. Die für diese Produktion verwendete Karmelitererde ähnelt traditioneller Terrakotta-Keramik. Die Formen sind einfach. Nur eines der bekannten Stücke ist von seinem Schöpfer signiert: Es ist Alphonse Charles Klebaur, ein elsässischer Künstler, der 1884 in Colmar geboren wurde. Letzterer war von 1908 bis 1919 künstlerischer Leiter der Manufaktur Sarreguemines.

Die Steingutmanufaktur beschäftigt regelmäßig namhafte Künstler für die künstlerische Werkstatt. Wir finden dort unter anderem Victor Kremer (mehr als 170 Objekte tragen seine Unterschrift im Katalog der Manufaktur) oder Ernest Quost.