217 Jahre industrielles Abenteuer

1790 – 1799: die Zeit der Pioniere

1790 gründeten drei Straßburger Tabakhändler, die Brüder Jacoby und Joseph Fabry, in einer Ölmühle im Herzen der Stadt eine kleine Steingutfabrik. Die Lage ist ideal: Der Fluss liefert die für den Betrieb der Maschinen notwendige Energie und ermöglicht es, das Holz, den einzigen Brennstoff für die Öfen, aus den Wäldern der Vogesen zu treiben.

In den Anfängen beschäftigte die Fabrik etwa zwanzig Arbeiter und hatte nur einen Ofen. Dort wird ein feines Steingut namens Pebble hergestellt. Die ersten Jahre waren schwierig (Probleme bei der Rohstoffversorgung, Anfeindungen und Misstrauen der Einwohner, Konkurrenz durch englische Fabrikanten etc.) und Schulden häuften sich. Die Jacobys müssen ihre Anteile an Joseph Fabry und dessen Bekannten Paul Utzschneider verkaufen.

1800 - 1836: Paul Utzschneider, "der französische Wedgwood"

Als unermüdlicher Forscher übernahm Paul Utzschneider schnell die Leitung der Fabrik und verbesserte und diversifizierte die Produktion. Er ist ein ausgezeichneter Keramiker, der schnell in Sarreguemines Techniken einführt, die er während einer Studienreise in England beobachten konnte.

Die auf nationalen Ausstellungen beachtete Produktion ermöglicht es der Töpferei, viele Medaillen zu gewinnen. Feines Steingut, Sandstein, farbiges Steingut und verschiedene Dekorationen tragen dazu bei, den Ruf der Manufaktur weit über die Landesgrenzen hinaus zu steigern. Napoleon I., verführt von der Qualität der Stücke, erteilte 1810 einen großen Auftrag für Vasen und Kandelaber aus poliertem Sandstein aus der Fabrik, um die kaiserlichen Paläste zu schmücken.

1836 - 1871: Von der Manufaktur zur Fabrik...

1836 übergab Paul Utzschneider die Leitung der Töpferei an seinen Schwiegersohn Alexandre de Geiger. Um die Fabrik zu entwickeln und den Schwierigkeiten zu begegnen, schlossen sich letztere mit den Familien Villeroy und Boch zusammen, die erhebliches Kapital zur Verfügung stellten.

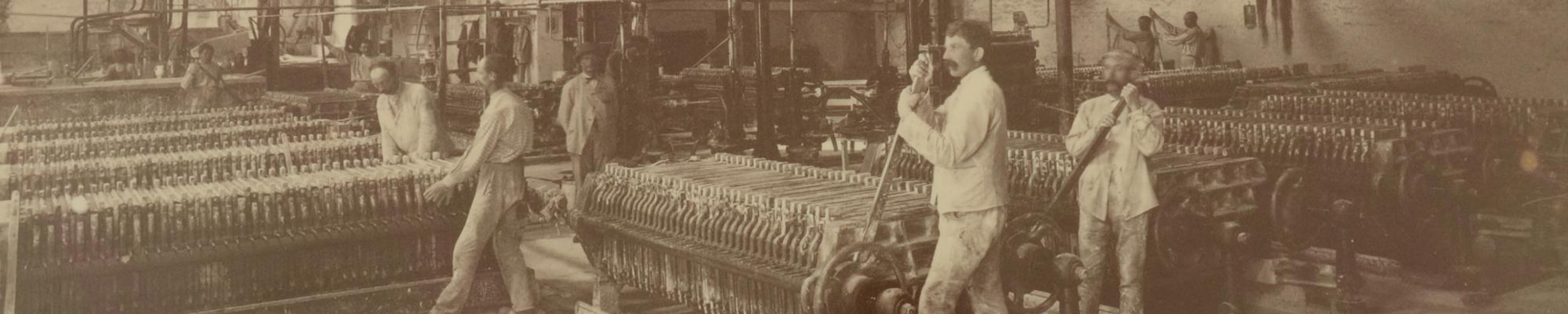

Die Industrialisierung der Produktion veränderte das Stadtbild grundlegend: Die alten Werkstätten wurden vergrößert, die Fabriken Nr. 2 und 3 wurden in den 1850er und 1860er Jahren gebaut und der Bau einer vierten begann 1868 auf der anderen Seite des Saarlandes.Alexandre de Geiger rüstet seine Produktionsstätten mit neuem Equipment aus, rationalisiert Arbeitsweisen und perfektioniert die Kohlefeuerung.

Die Fabrik wurde zu einer der größten in Europa.Parallel zu seinen industriellen Aktivitäten baute er eine solide politische Karriere auf. Als Bürgermeister von Sarreguemines, Abgeordneter und Senator ist er ein bemerkenswerter Vertrauter von Kaiser Napoleon III., dessen politische Kämpfe häufig mit den Interessen der Fayence verbunden sind

1871 - 1913: Paul de Geiger, ein bemerkenswerter Manager

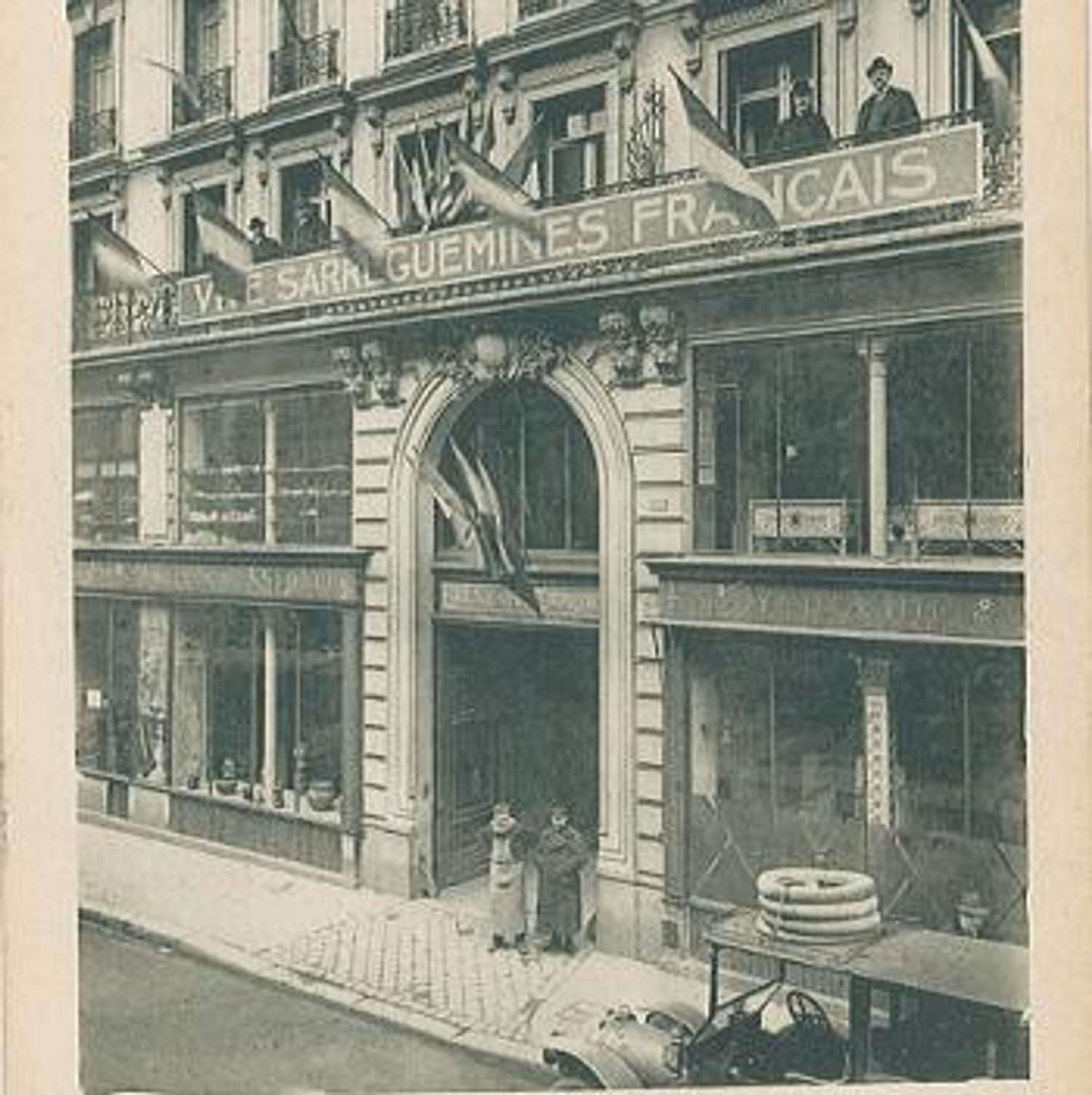

Mit dem Frankfurter Frieden 1871 wurde die Mosel deutsch. Alexandre de Geiger verlässt Sarreguemines und übergibt die Leitung der Fabrik an seinen Sohn Paul. Um den französischen Markt zu erhalten und die Zölle zu begrenzen, beschloss die Steingutfabrik, Niederlassungen und Depots zu gründen: Der Standort Digoin öffnete 1877 seine Pforten und der von Vitry-le-François 1881.

Trotz der Schwierigkeiten führte Paul de Geiger schnell eine neue Produktion ein, Majolika, die sofort Erfolg hatte. Er setzt die von seinem Vater eingeleitete paternalistische Politik fort und akzentuiert sie, um seine Arbeiter zu halten.Anfang des 20. Jahrhunderts betrieb Paul de Geiger eine der größten Steingutfabriken Europas: Allein am Standort Sarreguemines waren mehr als 3.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Als es 1913 verschwand, wurde die Fabrik in Sarreguemines von ihren französischen Tochtergesellschaften getrennt.

Ein unruhiges zwanzigstes Jahrhundert

1920 wurden die Fabrik von Sarreguemines und ihre Tochtergesellschaften wieder vereint und wurden zu den „Faïenceries de Sarreguemines-Digoin-Vitry-le-François“.

Edouard Cazal, der Enkel von Auguste Jaunez, ist der Direktor. Sie muss sich vielen Schwierigkeiten stellen: verstärkter Wettbewerb, soziale Anforderungen, internationale Spannungen usw.Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Töpferei von Luitwin von Boch geleitet. Ein Teil der Produktion wird dann zugunsten der deutschen Firma Villeroy & Boch vermarktet.

Die aufeinanderfolgenden Bombenangriffe zerstörten einen Teil des Produktionsgeländes: Nur die Fabrik Nr. 4 nahm ihre Tätigkeit nach dem Krieg wieder auf.Die Cazals führen die Steingutfabrik bis 1978.

Und heute ?

1978 gelang es der von Gilbert Fénal geführten Gruppe Lunéville-Badonviller-St Clément, die Kontrolle über die Fabrik in Sarreguemines und ihre Tochtergesellschaften zu übernehmen, indem sie Mehrheitsaktionär wurde. Heute steht die Familie Fénal an der Spitze eines der größten Keramikkonzerne Europas mit fast 3.000 Mitarbeitern.1982 nahm die Fabrik in Sarreguemines den Namen „Sarreguemines Bâtiment“ an und produzierte nur noch Fliesen.

Der Wettbewerb war hart und trotz erheblicher Investitionen meldete das Unternehmen 2002 Insolvenz an.Ein Übernahmeplan wurde dann von einer Gruppe von 19 Mitarbeitern und Führungskräften vorgeschlagen, die zu Aktionären geworden waren und sich unter dem Namen „Céramique de Sarreguemines“ zusammengeschlossen hatten. 2007 stellte das Unternehmen endgültig alle Aktivitäten ein.

Von nun an existiert die Steingutfabrik Sarreguemines nicht mehr.Noch heute werden die bekanntesten Service (Obernai, Agreste, Papillon usw.) in der Manufaktur Saint-Clément hergestellt.