CLEOPATRE, UNE OEUVRE D'ALEXANDRE SANDIER

Une acquisition exceptionnelle

Dans le cadre de la mise en valeur de son patrimoine historique et industriel, la Ville de Sarreguemines consacre chaque année un budget spécifique à l'acquisition d'objets en lien avec la manufacture de Sarreguemines afin d'enrichir les collections de ses musées, labelisés « Musées de France ». Après validation d’une commission d’experts (Commission interrégionale d’Acquisition des Musées de France), l’œuvre peut être intégrée dans les collections patrimoniales des Musées de Sarreguemines et devient ainsi inaliénable.

A l’automne 2024, l’équipe scientifique des Musées de Sarreguemines a été contactée par une galerie d’art de la région parisienne pour obtenir davantage de renseignements sur la production de panneaux historiés de la Faïencerie. Ce type de demande est fréquent et correspond bien aux missions d’un « Musée de France » à savoir, entre autres, contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche autour des œuvres.

Cette galerie avait dans son catalogue un remarquable panneau représentant une égyptienne, qui portait la marque de fabrique de la Faïencerie. Nous ignorons précisément le parcours de cette œuvre. La structure sur laquelle étaient montés les carreaux semble être celle d’origine, réalisée à la Faïencerie à la fin du 19ème siècle.

L’équipe scientifique poursuit ses recherches pour mieux retracer l’histoire de cette œuvre, depuis sa sortie des ateliers de la manufacture à aujourd’hui.

Après quelques recherches dans les sources documentaires et iconographiques conservées dans les archives des Musées de Sarreguemines (projets de décor, ouvrage écrit par A. Sandier, etc), l’équipe scientifique a pu attribuer ce panneau à Alexandre Sandier, artiste bien connu et auteur, notamment, du panneau « La céramique » qui orne la façade du Casino des Faïenceries.

Les élus de la municipalité ont donné leur accord à la fin de l’année 2024 pour une acquisition au prix de 75 000 €.

Même si l’œuvre était globalement dans un bon état de conservation, une campagne de restauration a tout de même été indispensable pour garantir la pérennité du panneau à long terme et sa transmission aux générations futures. En effet, la structure d’origine, composée de plâtre et de métal, engendrait de multiples déformations, d’où un risque accru de fissures et de soulèvement des carreaux. Les parties métalliques étaient également recouvertes d’une peinture dont la composition est aujourd’hui proscrite. Les carreaux, très empoussiérés, avaient déjà pour certains fait l’objet d’une restauration antérieure que l’équipe scientifique des Musées a choisi de faire retravailler pour garantir une homogénéité dans l’aspect général de l’œuvre.

Une campagne de mécénat sans précédent

Afin de financer l’acquisition et la restauration de cette œuvre, deux campagnes de mécénat sans précédent – dont l’une menée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine - ont été mises en œuvre par les équipes municipales. Les campagnes de mécénat ont permis de rassembler 44 591 €.

Grâce à la mobilisation de particuliers, d’associations et d’entreprises – essentiellement locales -, l’œuvre a pu intégrer les collections patrimoniales des Musées de Sarreguemines et retrouver son éclat originel.

Des subventions ont également été sollicitées auprès de collectivités territoriales (Région Grand Est, au titre du Fonds Régional d’Acquisition des Musées) et de l’Etat ( Fonds du Patrimoine et DRAC Grand Est). Les dossiers sont en cours d’instruction.

Découvrez ici la liste complète de nos généreux mécènes.

L'âge d'or de la céramique d'architecture à la fin du 19ème siècle

Dans le dernier quart du XIXe siècle, les architectes redécouvrent les qualités esthétiques, l’inaltérabilité et la brillance des carreaux en céramique et commencent à les utiliser dans un but décoratif. Apparue vers 1880 à la manufacture, la céramique d’architecture atteint rapidement un haut niveau de technicité et rencontre un vif succès tant auprès des architectes, des commerçants, des collectivités que des particuliers.

Au siège social à Paris, situé 28, rue Paradis, la manufacture a créé un bureau d'études qui réalise les maquettes des ensembles destinés au marché français. La fabrication est ensuite exécutée dans l’usine mère à Sarreguemines ou dans ses succursales de Digoin, Vitry-le-François et Saint-Maurice. Dans ces bureaux, une équipe de décorateurs élabore, à la demande, les maquettes des panneaux décoratifs.

Les archives des Musées de Sarreguemines renferment un ensemble de près de 400 dessins préparatoires, témoins privilégiés de cette production d’exception. Peu de ces projets sont signés : seules les commandes les plus prestigieuses peuvent être confiées à des artistes « indépendants » tels que A. Sandier.

On peut observer dans les documents conservés des esquisses à divers stades de finition, sur différents types de supports. Les projets sont réalisés au crayon sur papier calque pour les premières esquisses et à l’aquarelle pour les maquettes plus abouties. Les dimensions varient ; pour certaines de ces maquettes, l’échelle choisie est de grandeur 1:1, c’est-à-dire, grandeur d’exécution.

Les maquettes sont soumises, après acceptation du client, aux différentes usines du groupe. Pour réaliser les décors, les motifs sont reportés par des ouvriers très qualifiés sur les carreaux. Ceux -ci ont été façonnés par pressage au paravent, puis cuits une première fois.

Selon la nature de la commande, on utilise des techniques de décoration diverses, notamment l’impression par transfert sur céramique pour les motifs les plus simples et les plus économiques. Pour les panneaux décoratifs aux riches motifs, on utilise d’autres moyens : les couleurs sont posées au pinceau, mais parfois aussi à l’aérographe. Dans le cas du décor cloisonné, on utilise le barolet, sorte de poire qui diffuse la barbotine, créant ainsi un léger relief. On peut aussi employer des poncifs ou des pochoirs.

On retrouve ces panneaux en céramique dans des lieux très variés : des établissements de restauration et autres commerces d’alimentation (boucheries, boulangeries, poissonneries…) ; des établissements thermaux et des lieux dédiés aux loisirs ; des gares ferroviaires, etc. Leur utilisation est alors aussi pratique (hygiène et facilité d’entretien) que décorative (publicité pour l’établissement ou pour des destinations desservies par le chemin de fer).

De longues listes de réalisations figurent à la fin des catalogues de vente de la manufacture : elles montrent la diffusion géographique des panneaux décoratifs qui est nationale, mais aussi européenne. On peut ainsi noter dans ces listes, pour l’anecdote, la livraison de carreaux, pour un hôpital de Canton en Chine.

Après la Première Guerre mondiale, la production de panneaux artistiques se réduit considérablement. Les goûts ayant évolué, la manufacture n’en réalise que quelques exemplaires à la demande de certains architectes. Cependant la production de carrelage se poursuit, mais la concurrence de la production étrangère, italienne en particulier, devient de plus en plus conséquente dans les dernières années du 20ème siècle.

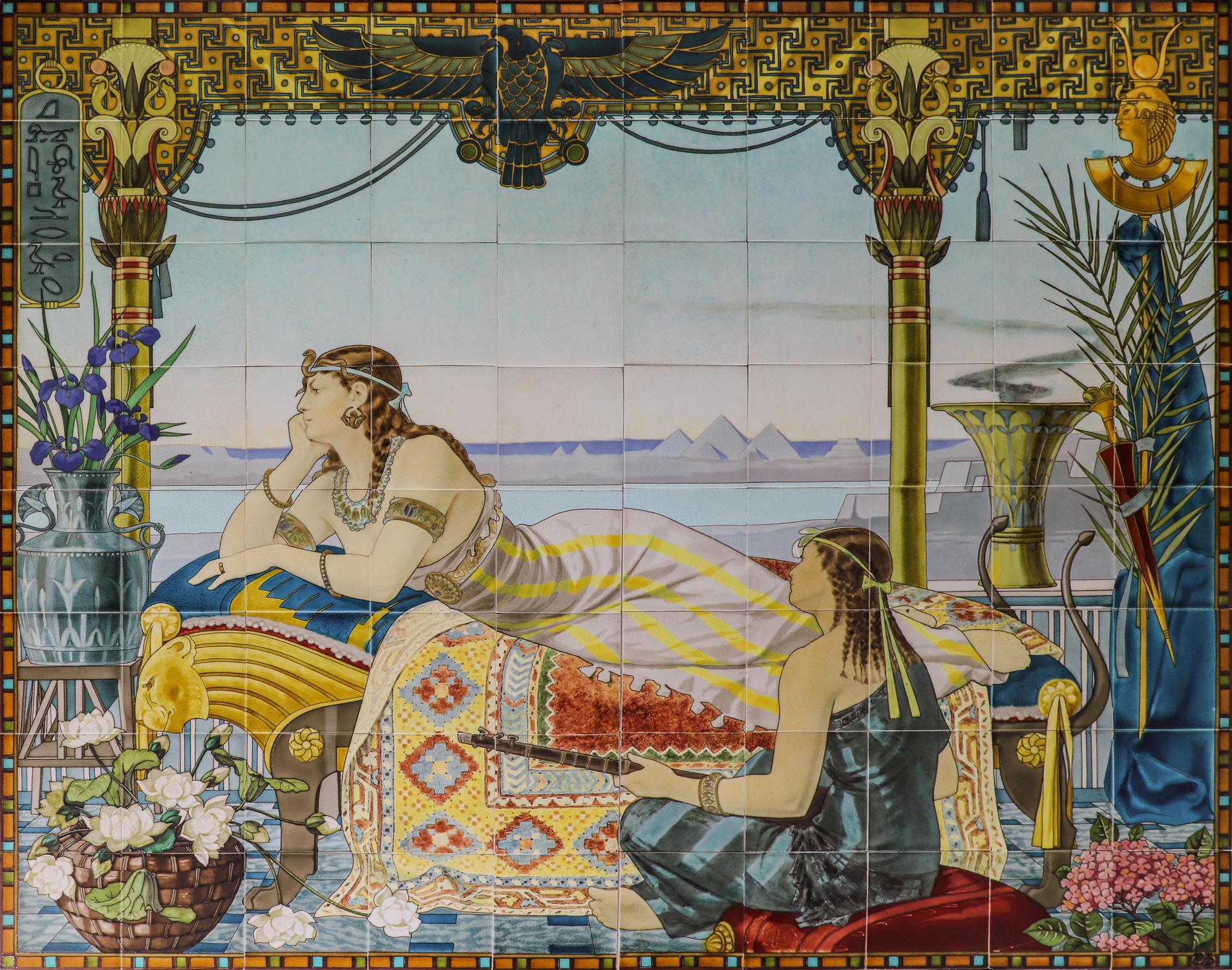

Un brillant témoignage du savoir-faire sarregueminois

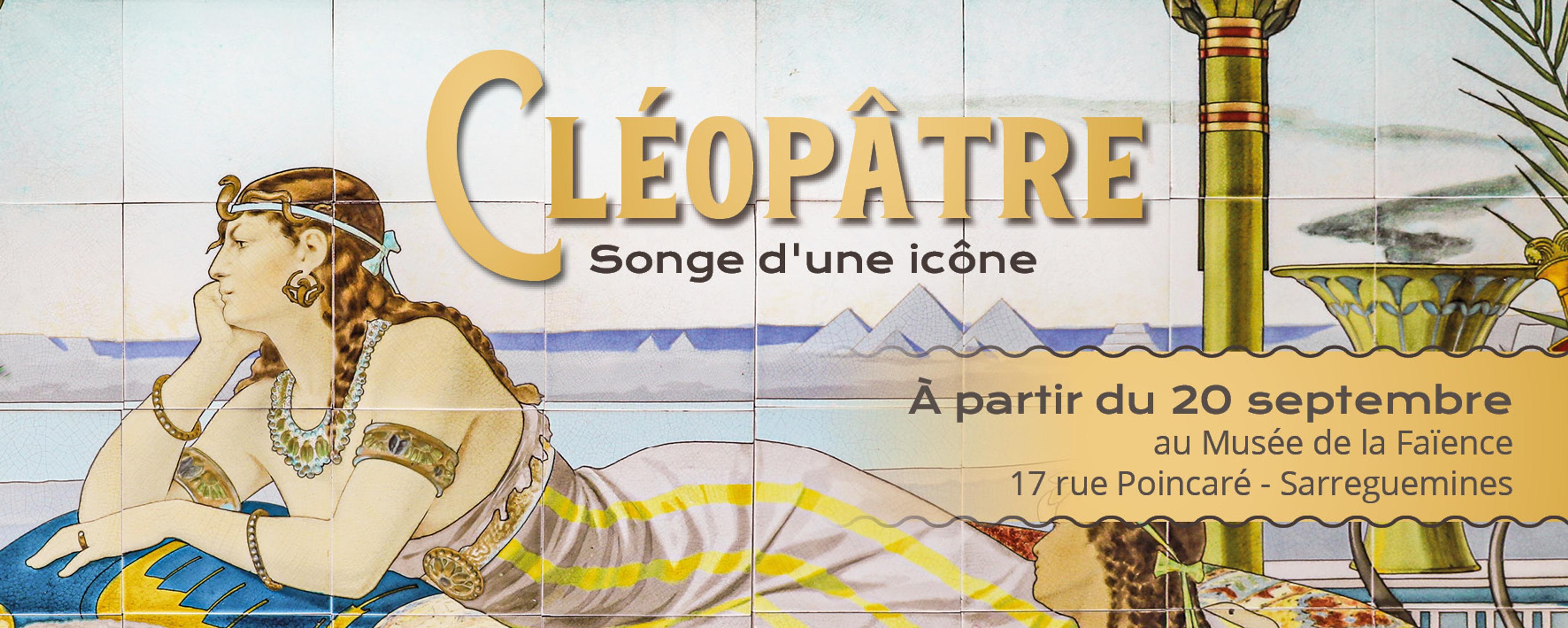

Ce panneau en céramique, réalisé par la Faïencerie de Sarreguemines vers 1880/85, représente la Reine Cléopâtre. Il mesure 1.60m de hauteur pour 2m de largeur et porte la marque de fabrique de la Faïencerie de Sarreguemines, permettant ainsi d’authentifier sa provenance. Le panneau est composé de 80 carreaux de 20cm x 20cm.

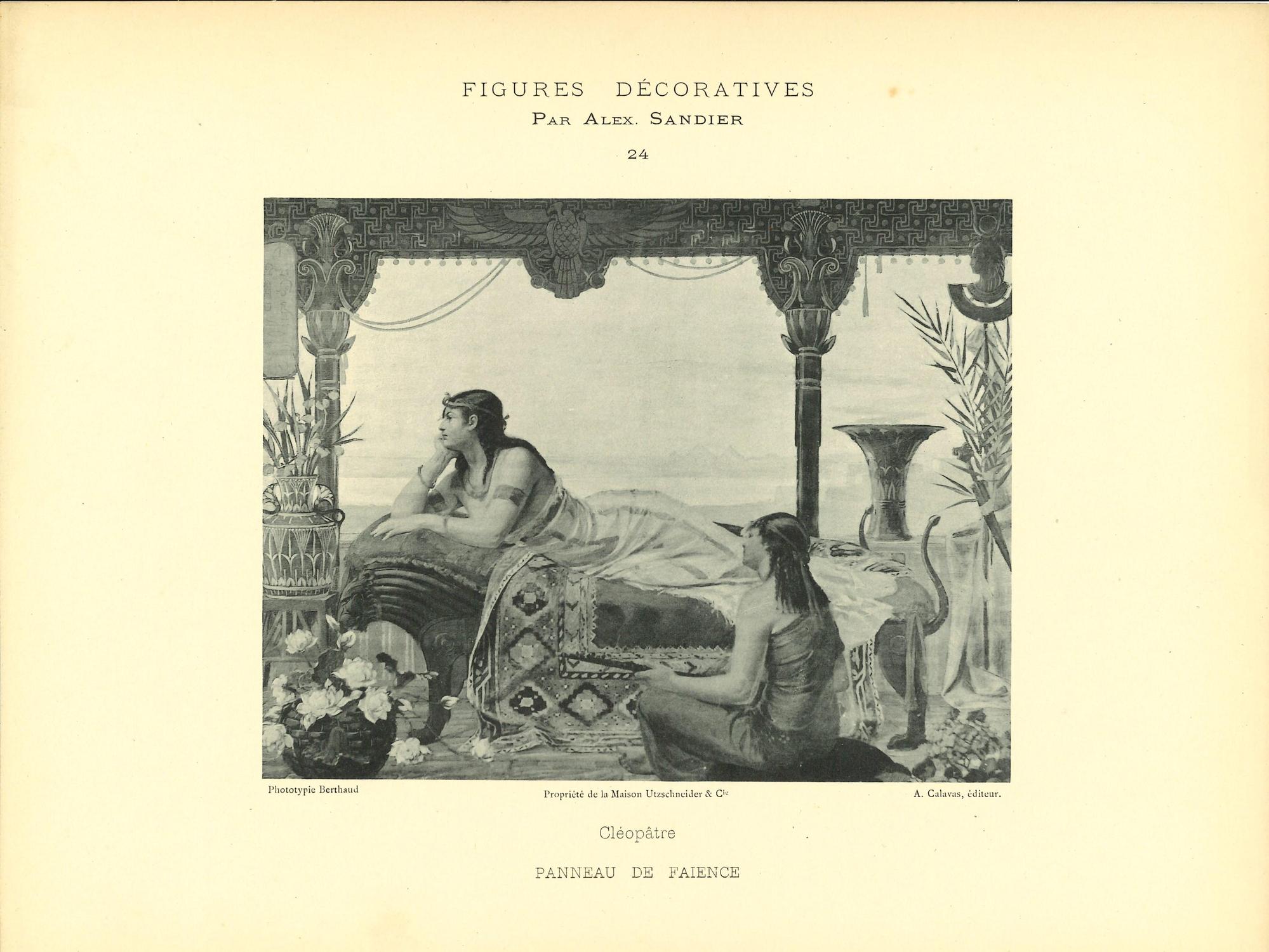

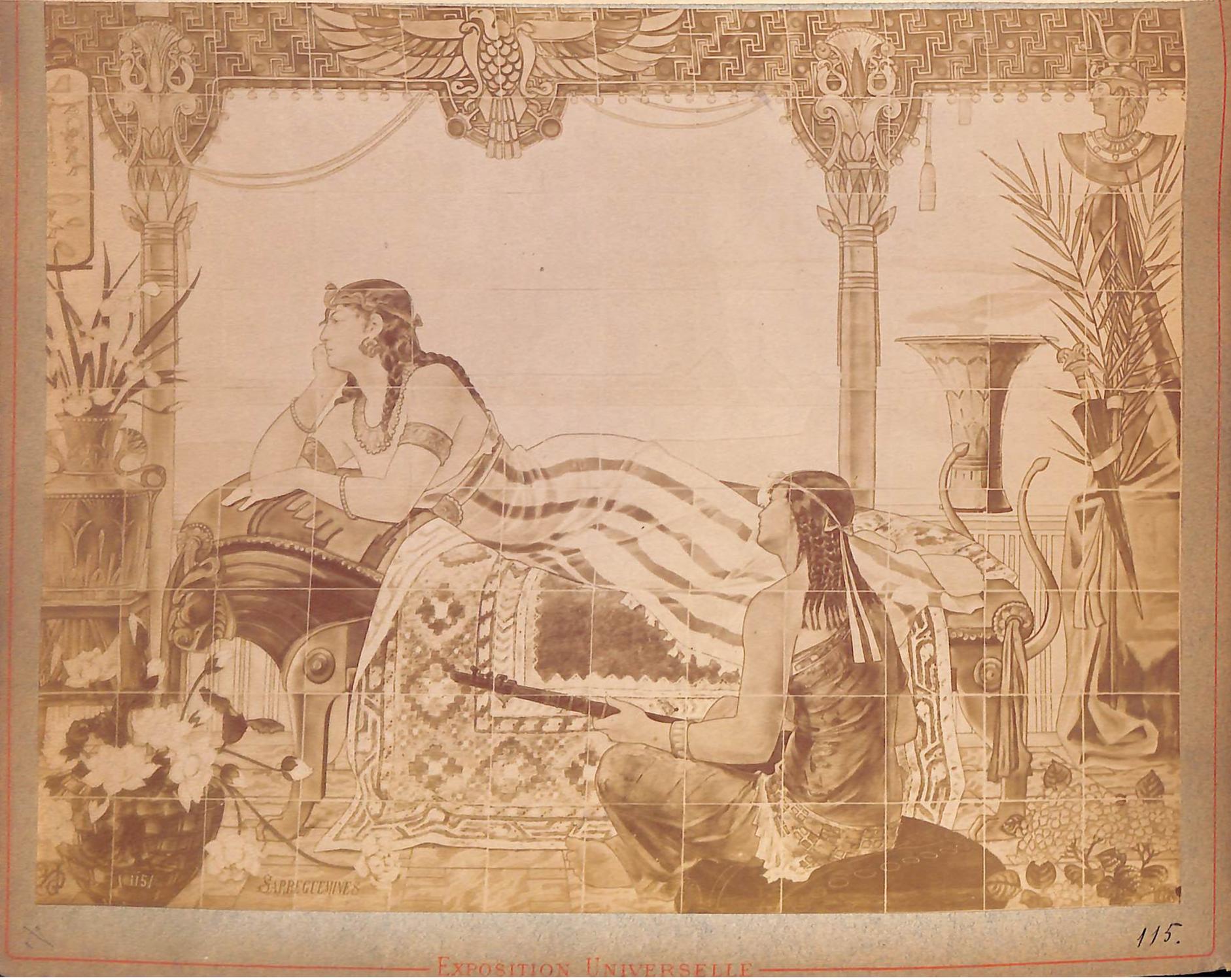

Lors de la campagne de restauration, le monogramme « AS » a été révélé dans le bord inférieur de la fresque, prouvant ainsi qu’Alexandre Sandier est bien l’auteur de ce décor. Des recherches approfondies dans les sources d’archives conservées au sein des Musées avaient déjà permis à l’équipe scientifique d’attribuer ce panneau à l’artiste. En effet, on retrouve le décor dans l’album consacré aux œuvres créées pour l’Exposition universelle de 1889 et dans un recueil rassemblant les œuvres d’Alexandre Sandier.

Quelques variantes peuvent cependant exister entre les différentes versions existantes de ce décor. Les Musées de Sarreguemines ne possèdent pas d’archives sur les commandes passées par la Faïencerie, il est donc impossible aujourd’hui de connaître le commanditaire de l’œuvre et le nombre de panneaux réalisés avec ce décor.

Le panneau représente une égyptienne au regard mélancolique, la reine Cléopâtre (-69 av JC – 30 av JC), vêtue à l’orientale. Une attention toute particulière est portée aux détails : instruments de musique, vêtements, bijoux, etc. A l’arrière-plan, on distingue des pyramides, un désert et le Nil.

Le traitement iconographique est différent sur les deux personnages : la figure de la reine Cléopâtre contient davantage de détails que la représentation de sa suivante, assise au premier plan sur un coussin. D’une manière générale, cette représentation de Cléopâtre diffère de celle que l’on retrouve habituellement dans les œuvres artistiques classiques (mise en scène de son suicide, évocation de sa vie amoureuse, etc).

La manufacture a accordé une importance toute particulière aux représentations des végétaux, comme sur beaucoup de ses productions : on retrouve des iris, des hortensias, des nénuphars, des lotus, etc.

Sandier fait également figurer deux vases, de part et d’autre du divan sur lequel Cléopâtre est allongée : on peut penser à un clin d’œil à son travail d’envergure sur les formes des vases. Il est en effet l’auteur d’un ouvrage intitulé 2800 formes de Vases, écrit en 1900 quand il était Directeur des travaux d’art de la Manufacture de Sèvres. On ne retrouve pas ces formes dans les catalogues de vente de la Faïencerie de Sarreguemines.

Dans le coin supérieur gauche, on aperçoit un cartouche contenant des hiéroglyphes, dont l’aspect est assez semblable aux vraies représentations historiques.

Ce panneau évoque l’Egypte par des symboles très présents dans l’imaginaire collectif :

- lit à tête de lion

- le Nil et les pyramides en arrière plan

- les représentations de vautours et de cobras, éléments symboliques très forts dans la mythologie égyptienne

- le bracelet figurant un scarabée (symbole du parcours du soleil qui se lève, se couche et se relève, associé à la résurrection des morts)

Cette représentation s’inscrit dans le courant historiciste très en vogue à la manufacture à la fin du 19ème siècle. En effet, on retrouve des symboles de l’Orientalisme couplé à une vision plus contemporaine ( fleurs que l’on ne retrouve pas dans le climat méditerranéen ; clin d’œil potentiel aux vases produits par la manufacture de Sèvres, etc). Cela correspond bien aux volontés de Sandier qui explique qu’il faut « résister aux exigences des clients qui enferment leurs commandes dans les styles du passé en s’inspirant directement de la vie de son époque » (Note d’introduction des Etudes d’architecture décorative. Décorations intérieures. Publiée par Armand Guérinet).

La vision ainsi véhiculée relève souvent davantage du roman littéraire que de la vérité historique mais là n’est pas la préoccupation de la clientèle de la Faïencerie.

Les artistes de la Faïencerie peuvent avoir à leur disposition, pour créer ce type de composition, des catalogues de composition égyptienne pour s’imprégner de l’iconographie et reprendre les codes les plus importants de cette culture. Les récits de voyage suite aux campagnes d’Egypte de Napoléon ; les articles publiés à l’occasion du déchiffrage des hiéroglyphes par Champolion en 1822 ou encore l’ouverture d’un musée égyptien au Louvre en 1827 nourrissent l’intérêt du public pour cette thématique et sont autant de sources d’inspiration pour les faïenciers sarregueminois.

Alexandre Sandier

Alexandre Sandier est l’auteur de compositions figurant entre autres Sainte Catherine mais aussi de nombreuses allégories (celles de la céramique, de la bière, du vin et de l’agriculture). Après des études à l’école des beaux-arts, il s’était installé comme architecte à Chicago puis à New York. En 1882, il rentre à Paris et dessine des modèles dans l’atelier des ébénistes Damon et Krieger ; il travaille notamment pour la salle du trône du roi Carol de Roumanie. Il obtient une médaille d’argent à l’exposition universelle de 1889.

Alexandre Sandier devient ensuite directeur des travaux d’art de la manufacture nationale de Sèvres dont il renouvelle les formes en usage en vue de l’Exposition universelle de 1900.

L’équipe scientifique des Musées prépare pour 2027 une grande exposition temporaire sur l’œuvre de Sandier, notamment la période, encore mal connue, durant laquelle il a collaboré avec la Faïencerie de Sarreguemines.